La radice cristiana della scienza moderna

Siamo cresciuti dentro una contrapposizione raccontata come se fosse naturale: da una parte la Scienza, luminosa e razionale; dall’altra la Fede, cupa, sospettosa, quasi per istinto ostile al progresso. Da decenni ci ripetono che la scienza sarebbe nata nonostante la Chiesa, come una ribellione della ragione contro il dogma; che la modernità avrebbe dovuto spezzare un giogo religioso per poter finalmente “vedere” il mondo com’è. Eppure, quando si prova a guardare i fatti con un minimo di onestà storica, qualcosa non torna.

La rivoluzione scientifica non è “esplosa” ovunque allo stesso modo, né in modo casuale. Ha preso forma in un luogo e in un tempo precisi: l’Europa cristiana, tra medioevo e rinascimento, e poi nel grande sviluppo dell’età moderna. Dire questo non significa denigrare altre civiltà, tutt’altro. I Greci hanno consegnato al mondo una geometria sublime e una filosofia naturale di impressionante profondità; il mondo arabo ha custodito, commentato e trasmesso saperi decisivi, sviluppando anche importanti percorsi in matematica e astronomia; l’Oriente ha prodotto tecniche e invenzioni che l’Europa ha spesso ricevuto e rielaborato. Ma la nascita della “scienza moderna” come metodo sistematico, autocorrettivo, fondato su osservazione, esperimento e formulazione di leggi universali, trova in Europa un terreno particolarmente favorevole. E per comprenderne una parte essenziale conviene guardare non solo agli strumenti e alle università, ma a ciò che potremmo chiamare - con un’immagine efficace - il “software mentale” che una certa visione del mondo ha installato nella cultura.

Il cristianesimo, anzitutto, compie un gesto di liberazione: desacralizza la natura. La Bibbia non divinizza il sole e la luna; non affida boschi e fiumi a una folla di spiriti capricciosi da blandire; non tratta la materia come una divinità da temere. La creazione è creazione: buona, reale, ordinata, ma distinta dal Creatore. Questo significa che l’uomo può studiare la materia, misurarla, analizzarla, persino “smontarla” senza il terrore di compiere una profanazione. Non è un dettaglio: è una condizione psicologica e culturale che rende l’osservazione più libera dalla superstizione, perché il mondo non è un tempio pieno di dèi, ma un libro aperto.

C’è poi un secondo pilastro, ancora più forte, che tocca il cuore stesso del pensare cristiano: la fede nel Logos. Il Prologo di Giovanni parla del Verbo: non soltanto “parola”, ma ragione, senso, intelligibilità. Se il mondo è opera di un Dio sapiente e razionale, allora il reale non è il teatro di un caos indecifrabile né il risultato di divinità volubili; è qualcosa che, in linea di principio, può essere compreso. Dentro questa cornice, cercare le leggi della natura non appare un gioco ozioso: può diventare un compito, quasi una vocazione intellettuale. E risuona qui un’affermazione biblica che molti hanno sentito come invito: Dio ha disposto ogni cosa “con misura, calcolo e peso” (Sap 11,20). Non perché la Scrittura anticipi le formule della fisica, ma perché educa lo sguardo a riconoscere ordine e significato nel mondo.

Ma c’è di più. Proprio perché, nel cristianesimo, Dio è libero, non prigioniero di una necessità cosmica, l’uomo non può limitarsi a dedurre il mondo dalla sola logica, come se bastasse “pensare bene” per possedere il reale. Se Dio poteva creare diversamente, allora per sapere come ha fatto il mondo non basta l’astrazione: bisogna guardare, verificare, sperimentare. Qui si innesta quella virtù decisiva che è l’umiltà dell’esperimento: non imporre al reale la nostra idea di ciò che dovrebbe essere, ma lasciar parlare il reale stesso. In questa luce acquista senso anche la critica, spesso ripetuta, a un certo aristotelismo scolastico quando si irrigidì: non perché Aristotele fosse “il nemico”, ma perché l’Europa cristiana, proprio grazie alle sue premesse, trovò l’energia per superare l’idea che la pura deduzione potesse bastare sempre. L’esperimento nasce anche da una teologia della libertà: per conoscere occorre incontrare il mondo, non solo immaginarlo.

Non sorprende, allora, che tanti padri della scienza moderna siano stati credenti, e talvolta uomini di Chiesa. Copernico fu canonico di capitolo; non era un “ribelle anticlericale” per definizione, ma un ecclesiastico immerso nella cultura del suo tempo. Mendel, padre della genetica, visse e lavorò come frate agostiniano e divenne abate. Lemaître, che formulò l’ipotesi dell’“atomo primordiale” alla radice della cosmologia del Big Bang, fu sacerdote cattolico e tenne con fermezza la distinzione dei piani tra cosmologia e teologia proprio per difendere sia la scienza sia la fede da usi impropri. E Newton, pur con le sue complessità, dedicò una parte vastissima del suo lavoro a temi teologici e biblici, segno di un orizzonte in cui l’indagine della natura non esauriva la domanda di verità. O Blaise Pascal che si dedicò dapprima con genio alla scienza e alla matematica, rivoluzionando lo studio delle coniche e aprendo vie nuove anche nella fisica e nelle probabilità. Poi, quasi sazio di quelle conquiste, comprese che doveva rivolgersi a ciò che conta di più: le cose di Dio, la teologia e la ricerca dell’Ultimo.

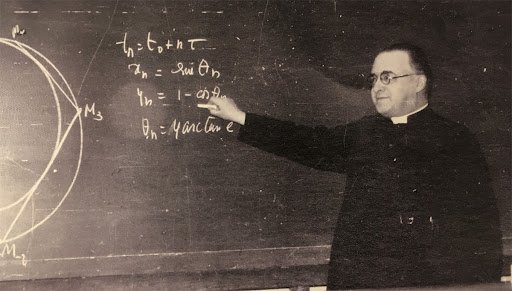

Padre Georges Lemaître

Tutto questo non cancella ombre, conflitti, errori, né pretende di trasformare la storia in una favola edificante. La comunità ecclesiale è fatta di uomini, e gli uomini sbagliano; le istituzioni attraversano paure e resistenze. Ma un punto resta difficile da negare: la scienza moderna non nasce come “orfana” senza radici, né come pura fuga dalla fede. Nasce anche dentro una civiltà che, nel suo meglio, ha creduto che la realtà sia intelligibile perché creata, che il vero non sia nemico del vero, che la ragione sia un dono e non un idolo.

È per questo che, quando oggi guardiamo nel microscopio o puntiamo un telescopio verso il cielo, stiamo usando strumenti che presuppongono una fiducia: che la realtà non sia un inganno; che valga la pena cercare; che esistano leggi, strutture, un ordine da comprendere. La laicità della ricerca non viene intaccata da questa consapevolezza; al contrario, viene purificata dalle caricature, perché la libertà della scienza si difende meglio quando non ha bisogno di falsi nemici.

In questo orizzonte si comprende meglio anche la figura di Antonino Zichichi, che proprio nei giorni scorsi l’Italia ha salutato con commozione: è morto il 9 febbraio 2026, a novantasei anni. La sua vita scientifica fu tutt’altro che marginale: al CERN, nel 1965, guidò l’esperimento che portò alla scoperta dell’antideuterone, cioè alla prima osservazione di un nucleo di antimateria, un risultato che segnò una tappa decisiva nella storia della fisica delle particelle. Fu inoltre tra i grandi costruttori della scienza italiana contemporanea: fondò nel 1963 il Centro “Ettore Majorana” di Erice e contribuì a promuovere grandi infrastrutture di ricerca, fino all’idea e all’impulso per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Ma Zichichi, come pochi, volle anche dire pubblicamente che la ricerca non deve temere la domanda religiosa, né la fede deve temere la disciplina del metodo. Vatican News lo ha ricordato esplicitamente come protagonista di un dialogo tra scienza ed etica, tra scienza e fede. In lui, almeno nelle intenzioni più profonde, non c’era il gusto di opporre due mondi, ma di distinguere senza separare: la scienza come via rigorosa al come della natura, la fede come custodia del perché e del valore dell’uomo. È una lezione che resta, specialmente oggi: quando la tecnica cresce, cresce anche il bisogno di coscienza; quando aumentano i dati, aumenta la domanda sul senso. E forse, nel saluto a uno scienziato come Zichichi, torna a farsi strada una verità semplice e cristiana: la ragione non è chiamata a spegnere la luce della fede, né la fede a soffocare la ragione; entrambe, se sono autentiche, chiedono di servire il vero con umiltà, e di cercarlo senza paura.